1935年3月,贵州山区的春寒尚未褪尽,一支疲惫却坚韧的队伍正面临长征以来最凶险的考验。

蒋介石调集40万大军四面合围,红军仅剩的3万人被困在遵义以西的狭小地带。东有湘军,南有乌江,北有长江天险,唯一看似“生机”的西面,却隐藏着一场精心设计的杀局。

此时,28岁的红一军团军团长林彪提出一个大胆建议:突袭打鼓新场,歼灭当地两个黔军团,打开西进通道。

这一计划几乎赢得所有领导人的支持,唯独毛泽东坚决反对。

一场关乎红军生死存亡的争论,在深夜的马灯下激烈展开……

生死投票:毛泽东为何愤然离席

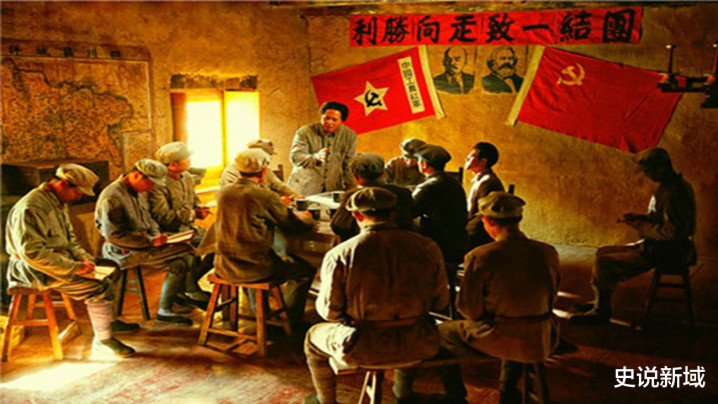

1935年3月10日,遵义城外的苟坝村,一场中央政治局扩大会议持续到深夜。

林彪的“打鼓新场战役”计划被提交讨论:红军若能攻占这个黔北重镇,既可补充物资,又能威慑敌军。

与会者一致赞同,唯独毛泽东起身反对:“这是蒋介石的‘请君入瓮’!”

毛泽东的分析直指要害:打鼓新场地处平川,易攻难守,且周边交通便利,一旦开战,滇军、川军和中央军可迅速合围。他预言:“红军若去,三天内必陷绝境。”

然而,急于摆脱困境的多数领导人认为,兵力薄弱的黔军不堪一击,林彪的方案是“最稳妥的选择”。

投票结果以悬殊差距通过决议。毛泽东当场辞去前敌政委职务,愤然离席。但冷静下来后却提着马灯夜行六里山路,说服周恩来暂缓下达作战命令。

次日凌晨,情报传来——打鼓新场周边已集结敌军四个旅,滇军正星夜驰援。一场灭顶之灾,因毛泽东的坚持得以避免。

统帅的孤独:从“少数派”到历史转折

这场风波暴露了军事决策机制的致命缺陷:20余人集体讨论战术,往往贻误战机。毛泽东向周恩来直言:“军事不是举手表决,需要高度集权!”

3月12日,中央政治局成立三人军事小组(毛泽东、周恩来、王稼祥),标志着毛泽东军事指挥权的正式确立。

这一变化彻底激活了红军的战略灵活性。毛泽东摒弃“硬碰硬”的阵地战思维,提出“走为上计”:三渡赤水佯攻川南,待蒋介石调集重兵时突然四渡赤水,直逼贵阳。

当滇军被调往“救驾”,金沙江防线瞬间空虚。红军以日均60公里的急行军奔袭皎平渡,用7条木船九天九夜渡江,将40万追兵甩在身后。

多年后,毛泽东对英国元帅蒙哥马利说:“四渡赤水才是我的得意之笔。”

这场战役不仅扭转了红军的被动局面,更以“走打结合”的战术,创造了3万人牵制40万大军的战争奇迹。

历史的回响:决策背后的统帅品格

打鼓新场之争,深刻展现了毛泽东的军事智慧与领导魄力。他敢于在众议汹汹时坚持己见,源于对战场态势的精准预判:

情报穿透力:通过破译敌军电文,他洞悉蒋介石“诱敌深入”的布局;

地理洞察力:打鼓新场虽为要冲,但平原地形利于敌军机械化部队展开,而红军缺乏重武器;

心理博弈力:佯攻贵阳调动滇军,正是基于对蒋介石“保帅弃车”心理的精准拿捏。

林彪的战术虽冒险,却反映出年轻将领的锐气;而毛泽东的战略,则彰显了统帅“不争一城一地得失”的大局观。

这场分歧最终以“走活全局”收场:红军放弃西进,转而南渡乌江,用一场“攻其所必救”的佯动,撕开了包围圈的口子。

暗夜明灯:历史关头的集体觉醒

打鼓新场事件成为红军决策机制转型的关键节点。遵义会议虽确立毛泽东的领导地位,但直到三人军事小组成立,才真正实现“战略决策专业化”。

周恩来后来感慨:“真理有时掌握在少数人手中。”朱德更直言:“老毛的‘走’字诀,把蒋介石的‘围’字阵破了功。”

这场争论也锤炼了领导集体的凝聚力。

当林彪奉命率部佯攻贵阳时,他摒弃个人意见,坚决执行命令;聂荣臻在回忆录中写道:“主席看得比我们远,这一仗教会我们什么是真正的运动战。”

铁索寒江:从分歧到共识的长征密码

回望这场风波,其意义远超一次战术争论。它揭示了中国共产党在危机中的自我革新能力:

制度层面:从“集体讨论”到“专业决策”,确立了高效指挥体系;

思想层面:摆脱“攻城略地”的惯性思维,形成“在运动中歼敌”的战略哲学;

精神层面:领袖与将领在碰撞中达成共识,奠定了“党指挥枪”的原则基础。

当红军渡过金沙江时,刘伯承望着毁弃的渡船感叹:“一票否决,救了三万人。”

历史没有如果,但毛泽东那夜的坚持,让一支濒临绝境的队伍重获新生,更让“实事求是”成为刻入血脉的决策基因。

【参考资料】

《毛泽东军事文集》(军事科学出版社)

《中国工农红军长征史料丛书》(解放军出版社)

《周恩来传》(中央文献出版社)

《聂荣臻回忆录》(解放军出版社)

《中国共产党的九十年》(中共党史出版社)